彭总视察哈军工, 晚餐时看到一学员, 责问陈赓: 他有什么资格坐这

发布日期:2025-04-12 10:58 点击次数:120

阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|妍妍

编辑|妍妍

《——【·前言·】——》

抗美援朝胜利后,彭总回到祖国,不久后他去视察哈军工,本是一次普通的晚餐,却因为一个学员的出现,气氛瞬间变得紧张。

他盯着那名学员,脸色一沉,直接质问陈赓:“他有什么资格坐在这里?”一句话,让在场的人都愣住了。

到底这个学员是谁?为何让彭总如此动怒?

抗美援朝归来的铁血元帅

1953年7月,朝鲜半岛上空的炮声终于平息,历时近三年的抗美援朝战争宣告结束。

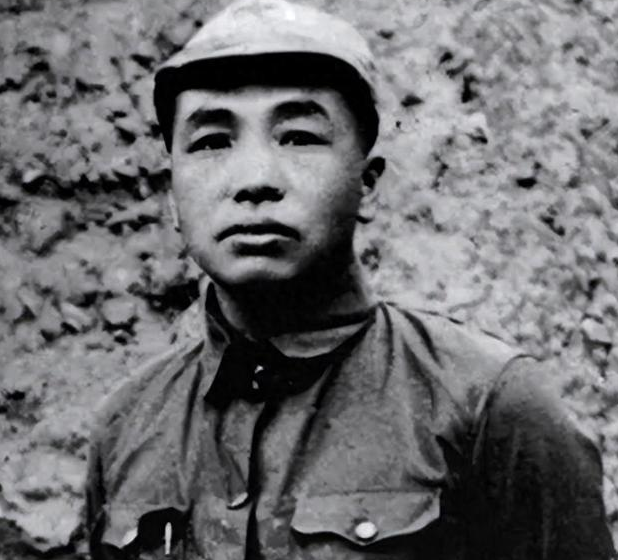

作为中国人民志愿军司令员兼政治委员的彭德怀元帅,率领中国军队与朝鲜人民并肩作战,取得了这场世界级军事较量的胜利。

彭德怀,这位从湘西农村走出来的军事家,身上始终保持着农民的朴实本色和军人的铮铮铁骨。

他不善言辞,但言出必行;他不事张扬,但威信极高。战场上,他指挥若定;生活中,他俭朴自律。

从井冈山时期跟随毛泽东打游击,到率领八路军一二九师与日寇血战,再到指挥西北野战军征战大西北,彭德怀的军事生涯如一部波澜壮阔的史诗。

而在抗美援朝战场上,面对拥有现代化装备的联合国军,他临危受命,带领志愿军以"小米加步枪"对抗"飞机加大炮",创造了现代战争史上的奇迹。

战争结束后,彭德怀回到祖国,肩负着新的使命——加强国防建设,培养新一代军事人才。

正是在这样的背景下,他来到了哈尔滨军事工程学院(简称"哈军工")视察。

"打完仗,我们更需要学习。"彭德怀常对身边人说,"现代战争不只是拼勇气,更要拼科技和人才。"

1953年初冬,哈尔滨的第一场雪刚刚落下,彭德怀元帅的专车驶入了哈军工的大门。

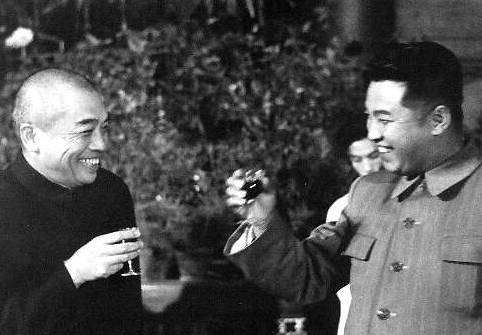

陈赓大将亲自迎接,两位老战友相见,欣喜之情溢于言表。

陈赓曾在延安军事学院担任教育长,后来成为新中国第一所正规军事工程院校——哈军工的创始人和首任校长。

"彭总,您可是我们哈军工的大贵客啊!"陈赓热情地说。

彭德怀摆摆手:"少来这套,我是来学习的,看看你们怎么培养军事工程人才。"

军校初建与严苛要求

哈尔滨军事工程学院,这所新中国军事教育史上的重要学府,虽然在1953年已经开始筹备,但正式开学还在计划中。

陈赓将军作为首任校长,正带领一批从苏联归来的专家和国内优秀军事教育工作者,紧锣密鼓地进行着筹备工作。

当时的哈军工,校舍还在建设中,教材还在编写中,但陈赓的雄心壮志已经非常明确——要建立一所培养"又红又专"的军事工程技术人才的高等院校,为新中国的国防现代化奠定人才基础。

彭德怀对这所军校寄予厚望。在视察期间,他详细了解了学院的建设规划、教学设置和人才培养方案。

从实验室到图书馆,从教学楼到学员宿舍,彭德怀事无巨细地查看,不时停下来询问具体情况。

"我们的军队需要既懂马列主义,又精通现代军事科学技术的人才。"彭德怀对陈赓说,"你们的责任重大啊!"

陈赓点点头:"彭总,我们一定不负重托。现在学院虽然还没有正式开学,但我们已经开始了部分预科培训,选拔了一批有实战经验的优秀军人进行深造。"

"好啊,要从实际出发,理论联系实际。"彭德怀赞许道,随后他的眉头又皱了起来。

"不过,标准一定要严格,决不能因为是'自家人'就降低要求。我们是在为祖国培养未来的科技军事人才,马虎不得。"

陈赓郑重地点头应下。彭德怀的这番话,预示着接下来发生的事情。

视察结束后,陈赓按照惯例,为彭德怀元帅和随行人员安排了晚宴。

军校的食堂虽然简朴,但为了招待这位刚从朝鲜战场归来的元帅,厨师们还是特意准备了一些当地特色菜肴。

晚餐前,陈赓向彭德怀介绍了参加晚宴的人员名单,其中包括学院的领导班子、部分教研室主任和几位苏联专家。

可陈赓却没有提到的是,他还特意邀请了一位特殊的学员——彭启超。

晚宴风波

入夜,哈军工招待所的晚宴厅灯火通明。

长条形的餐桌上,摆放着朴素却丰盛的菜肴。彭德怀和陈赓并排而坐,周围是学院的各级领导和教员代表。

彭德怀环顾四周,目光突然停在了一个年轻军官身上。这位中尉军衔的年轻人,面容与彭德怀有几分相似,正是他的侄子——彭启超。

餐厅内的欢声笑语戛然而止,彭德怀的脸色瞬间变得严肃。他转向陈赓,声音不高但异常坚定:"陈校长,他为什么会在这里?"

陈赓一愣,随即明白彭德怀指的是谁。

他解释道:"彭总,彭启超同志在抗美援朝战场上表现不错,现在是我们学院的优秀学员之一。这次特意邀请他来,也是想让您见见......"

彭德怀没等陈赓说完,立即打断道:"他有什么资格坐在这里?"

话音刚落,整个餐厅陷入一片寂静。彭启超涨红了脸,站起身来,敬了个军礼:"叔叔,我......"

"不要叫我叔叔,在部队里只有职务关系,没有亲属关系。"彭德怀语气严厉,"你现在是一名学员,就应该在学员该在的地方。这里不是你应该出现的场合。"

陈赓此时也意识到了自己的失误,赶紧对彭启超说:"启超同志,你先回去吧。"

彭启超再次行了个军礼,默默地离开了餐厅。直到他的身影消失在门外,餐厅里的气氛才稍微缓和下来。

"陈校长,我们是老战友了,你应该明白我的为人。"彭德怀语气中带着不容置疑的坚定,"在部队里,绝不能有特殊化。如果连我们自己的亲属都要搞特殊,还怎么带好部队?"

陈赓深感惭愧:"彭总教训得对,是我考虑不周。"

彭德怀摇摇头:"不是针对你,也不是针对启超。这是原则问题。我彭德怀的侄子,更应该严格要求自己,决不能仗着是元帅的侄子就享受特殊待遇。"

晚餐在略显尴尬的气氛中继续进行。

彭德怀很快转移了话题,与陈赓和其他军校领导讨论起了军事教育问题,仿佛刚才的插曲从未发生过。

严于律己的家风

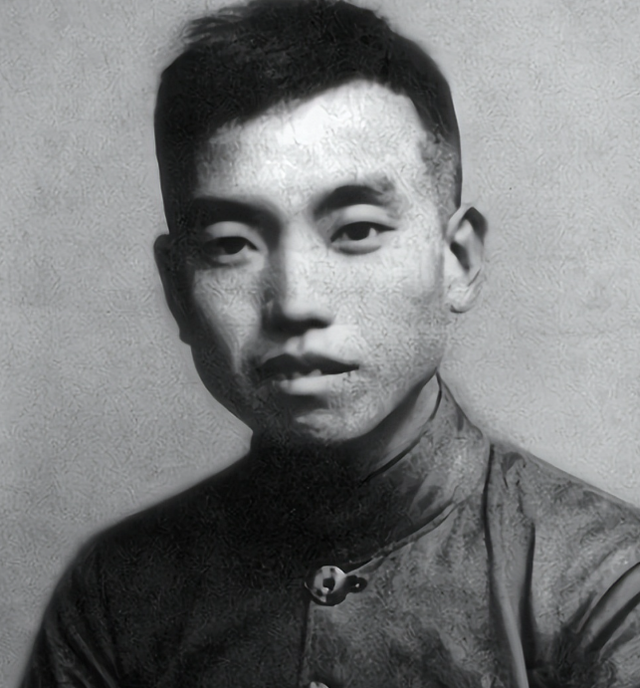

彭启超是彭德怀的亲侄子,父亲在抗日战争中牺牲后,彭德怀将他收为养子。作为彭家的后人,彭启超从小就在严格的家风熏陶下成长。

彭德怀对家人的要求比对其他人更加严格。

在军队评定军衔时,彭启超原本应该被授予上尉军衔,但彭德怀得知后,亲自下令将他的军衔降为中尉。

彭德怀的理由很简单:"他是彭德怀的侄子,就该比别人做得更好才能获得同等待遇。"

这种严于律己、严于律亲的作风,在彭德怀的一生中表现得淋漓尽致。

他常对家人说:"我是军人,更是军队领导者,如果连自己家人都管不好,怎么能管好千军万马?"

在哈军工的那个晚上过后,彭启超并没有因此消沉。相反,他更加努力学习,毕业后成为一名出色的军事工程师。

多年后,当有人问起这件事时,彭启超感慨道:"叔父的严厉是对我最好的爱。没有那次教训,我可能会走上依靠关系的歪路。"

而陈赓将军也深受触动。在之后的学院建设中,他特别强调了反对特权思想,要求所有学员一律平等对待,无论背景如何。

这成为哈军工重要的校风之一,影响了一代又一代军事人才。

事实上,彭德怀对亲属的严格要求并非孤例。战争年代,他的几个亲属在部队服役,从未因为是"彭家人"而获得任何照顾。

和平时期,他更是严格遵守党的纪律,从不为亲友谋取私利。

有一次,彭德怀的一位远房亲戚找到他,希望能够调动工作。彭德怀直接回绝:"按正常渠道申请。我不过问,也不干预。"

这种铁面无私、公私分明的作风,赢得了军内外的广泛尊敬。

人们常说:"宁愿得罪彭总,也不愿意沾彭总的亲戚关系。"因为大家都知道,在彭德怀眼中,原则高于一切,即使是最亲近的人也不例外。

《——【·结语·】——》

铁骨铮铮的彭德怀,用自己的行动树立了共产党人清正廉洁、严于律己的榜样。

在哈军工的那个夜晚,一句"他有什么资格坐在这里",不仅是对侄子的严格要求,更是对整个军队作风建设的生动教材。

今天回望这段历史,我们依然能从中汲取力量,感受那种不畏权势、不徇私情的崇高品格。